| 8mm フィルム からの再生写真 について |

「自己紹介とこだわり」にも書きましたが、盛んに山登りをしていた頃は専ら8mm撮影だったため二回目の立山連峰縦走を除けば写真が全くありません。私の人生に極めて大きな影響を及ぼしたアルプス登山でもあり、その貴重な記録を何とかして取り戻そうと工夫をこらした末、ようやく8mm映写機とフィルムスキャナーを使って僅かながら写真の再生に成功しました。もちろん、半世紀以上前に撮影した小さな小さな8mmフィルムが元であり、かなりの倍率で拡大するため色も褪せ不鮮明です。それでも私にとってはこれらの写真の存在はこれ以上ない喜びであり、こうして公開することにしました。 |

| 小登山の記録 について |

「宿泊旅行」に掲載できるような水準ではないものの、一応紹介しておきたい登山についての簡単な記録です。必ずしも”小”とは言えない登山も含まれています。 |

| 8mm再生写真 へのリンク |

北アルプス表銀座縦走 白馬連峰縦走 穂高連峰縦走 立山連峰縦走(一回目) |

| 小登山の記録 へのリンク |

谷川連峰縦走 木曽駒ヶ岳登山(雷雨で中断) 瑞牆山登山 丹沢山登山 南八ヶ岳連峰縦走…写真はありません |

| このページに掲載されているルート図、展望図、断面図は、杉本智彦氏のソフト”カシミール3D”により作成しました。 |

|

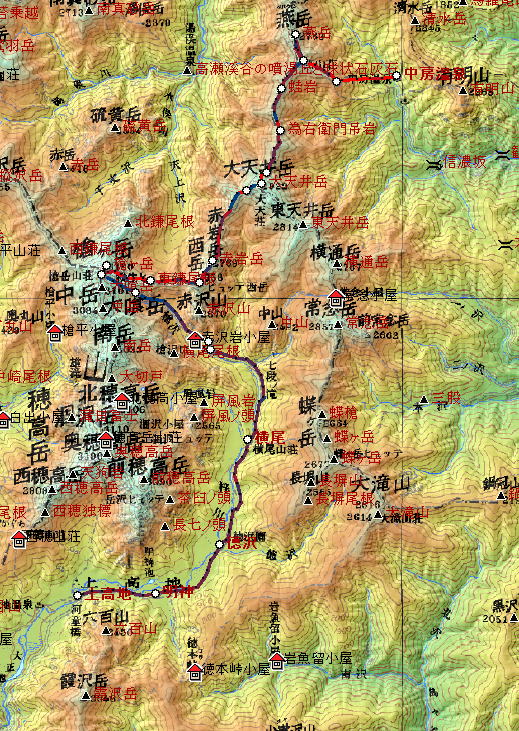

| 北アルプス表銀座縦走 |

| (1966.8.1~8.5) |

| 私にとって初めての高山への挑戦であった南八ヶ岳連峰縦走の際、標高2899mの赤岳の頂上から遙かに眺めた北アルプスに目が釘付けになり、それから2年後の夏にようやく仲間と出掛けたのがこの表銀座です。 アルプス初心者にはこれが最適ということですが、まだ30代後半でもあり元気いっぱいで登りました。傾斜のきつい合戦尾根で悪戦苦闘のあと、稜線に立った瞬間に目に飛び込んできた素晴らしい景観は喧噪の下界とは全く違い、まるで宇宙空間の別世界のように感じたものです。 早朝に燕岳まで往復して戻った燕山荘から西岳までは、縦走路の周辺に咲き乱れる高山植物や天上沢を挟んで文字通り槍の穂先のように聳える槍ヶ岳を眺めながら気持ちよく歩きましたが、水俣乗越から東鎌尾根にさしかかる頃になるとさすがに疲れもたまり、危険なコースになったための緊張も加わってかなりへばりました。 しかし、槍ヶ岳山荘で一夜を過ごしてから、翌朝ハシゴや鎖を頼りに岩壁をよじ登って念願の槍ヶ岳頂上に立ち、まだ明けやらぬ雲海に浮かぶ数知れない山々を眺めたときの感激と誇らかな気持ちは、今でも写真を見るたびに甦ってきます。 いつもそうですが、頂上を極めたあと山から下るのは決して楽しいものではありません。ましてこのときは夏の盛りで、槍沢の末端までは雪渓や冷たい雪解け水などに癒されたものの、その後はひたすら無風状態の中を汗びっしょりになりながらの歩きで、やっと一夜の宿の明神館に着いたときは本当にやれやれという思いでした。2017年の秋に上高地を歩き回った際立ち寄った明神でこの宿を見かけたときは、遙か昔を思い出してひどく懐かしかったものです。 |

|

| コースの概略 |

| 有明~中房温泉~合戦尾根~燕山荘(泊)~燕岳~燕山荘~蛙岩~為右衛門吊岩 ~大天井岳~西岳~水俣乗越~東鎌尾根~槍の肩~槍ヶ岳山荘(泊)~槍ヶ岳頂上 ~槍の肩 ~槍沢~横尾~徳沢~明神(泊)~上高地~大正池~上高地~新島々 |

| 中房温泉~大天井岳 |

|

|

|

|

|

| 中房温泉に到着 | 周到に準備 | 合戦尾根の急登 | 合戦小屋を過ぎる | 稜線の宿 燕山荘 |

|

|

|

|

|

| 花崗岩の山 燕岳 | 濃霧が作るファンタジー | 縦走路で一休み | 大天井岳と常念山脈 | 広く快適な縦走路 |

|

|

|

|

|

| 目前の大天井岳 | 岩陰での一休み | 縦走路から遙かな梓川 | 大天井岳の巻き道 | 喜作新道から赤沢山 |

| 西岳~槍ヶ岳山荘 |

|

|

|

|

|

| 西岳付近から天上沢 | 一服の清涼剤 | 西岳から東鎌尾根へ | 大下りの鉄バシゴ | 東鎌尾根の取り付き点 |

|

|

|

|

|

| 水俣乗越からの梓川 | 重くなってきた足取り | 水俣乗越からの天上沢 | 天上沢に落ちる滝 | 夕闇迫る東鎌尾根 |

|

|

|

|

|

| 最後の難所を前に | 一歩ずつ慎重に登る | 無事槍の肩に到着 | 槍ヶ岳山荘 |

| 槍ヶ岳山頂の眺望 |

|

|

|

|

|

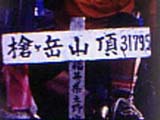

| 暁暗の槍の穂先と小槍 | 槍の肩から常念と蝶 | 常念越しの南アルプス | 槍ヶ岳の山頂に立つ | 槍ヶ岳山頂の山仲間 |

|

|

|

|

|

| 槍ヶ岳山頂で仲間と | 山頂から裏銀座の山々 | 槍ヶ岳の影を映す笠ヶ岳 | 山頂から焼岳と乗鞍岳 | 槍ヶ岳から奥穂高岳 |

|

|

|

||

| 奥穂高と前穂高北尾根 | 大喰岳~南岳の稜線 | 雲上遙かな八ヶ岳連峰 | ||

| 槍の肩~大正池 |

|

|

|

|

|

| 槍ヶ岳山荘をあとに | 槍沢への案内板 | 槍沢の雪渓を下る | 雪渓から仰ぐ槍ヶ岳 | 槍沢から東鎌尾根 |

|

|

|

|

|

| 槍沢に咲く高山植物 | 槍沢雪渓の先端 | ここらで小休止 | 手を切るような雪融け水 | 明神付近の梓川 |

|

|

|

|

|

| 梓川に架かる丸木橋 | 一夜の宿 明神館 | 頭上に迫る明神岳 | 久方ぶりのまともな食事 | 明神池のたたずまい |

|

|

|

||

| 吊尾根と岳沢を望む | 西穂高の稜線を見る | 大正池と穂高連峰 | ||

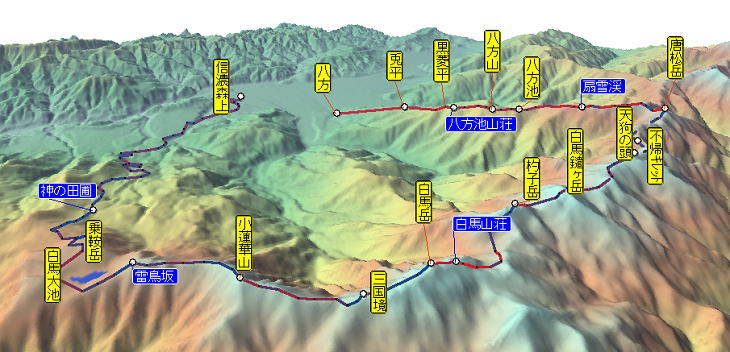

| 白馬連峰縦走 |

| (1967.8.1~8.5) |

| この山行は長いルートを通じて好天に恵まれ、稜線ではずっと国内随一のアルペン的風貌を誇る剣岳を望みながら歩くことができる素晴らしいものでした。唐松岳頂上山荘では桁外れの大混雑に驚かされましたが、このコース最大の難所である不帰の嶮は、緊張していたためかいつの間にか通過してしまいました。2010年に岩茸山に登ったとき、その頂から不帰の嶮を眺めましたが、43年前に何事もなく通過できたのは若かったとはいえ奇跡だったとつくづく思いました。 不帰の嶮を通過した後は、変化に富んだ稜線を可憐な高山植物や雷鳥の姿に見とれ、黒部峡谷越しの剣岳や立山連峰を眺めながら気持ちよく歩を進めることができました。白馬岳に登るには大雪渓のコースを選ぶのが一般的のようですが、私たちが辿ったコースも別な意味で中々楽しめるものだと思います。峰ごとに岩の道、白砂の道などと変わるのも興味深いものでした。 巨大な白馬山荘で一夜を過ごしたあと、早朝に白馬岳山頂に登って周囲の景観を十分に楽しみました。日本海上にいくつも立ち上がる雲の柱も珍しく、信州側の切り立った谷をのぞいては肝を冷やしたものです。当時の山小屋では雑魚寝ができるだけで万々歳であり、食事はカレーライスが最高のご馳走でした。現在の山荘では設備や食事など全てがこの当時とはまるで違いホテル並みのようですが、これも登山大衆化、特に女性の登山者の激増のおかげでしょう。 いよいよ下山ということになり、途中の小雪渓で雪遊びをしたり、のんびりと小蓮華山を経て白馬大池に向かいました。ところが、その先が結構難儀なコースで、ゴロゴロと大きな岩が積み重なる乗鞍岳から栂池への下りにはかなりの苦労を強いられました。それも今では懐かしい想い出になっています。この時点ではまだ栂池自然園はなく、信濃森上駅までは長~い道のりをテクテクと歩くしかなかったのです。 |

||

|

| コースの概略 |

| 信濃四ッ谷(現白馬)駅~八方~兎平~黒菱平~(八方尾根)~八方山~八方池 ~唐松岳頂上山荘(泊)~唐松岳~不帰の嶮~不帰キレット~天狗の頭~白馬鑓ヶ岳 ~杓子岳~白馬山荘(泊)~白馬本峰~三国境~小蓮華山~白馬大池~白馬乗鞍岳 ~神の田圃~信濃森上駅 |

|

| 八方尾根から唐松岳へ |

|

|

|

|

|

| 八方山ケルン | 唐松岳への登山路 | ミヤマシオガマ | 唐松岳中腹の扇雪渓 | 唐松岳山荘への道 |

|

|

|

|

|

| 山荘直下の雪田 | 山荘からの唐松岳頂上 | 山荘から見る日の出 | 唐松岳頂上の標示 | 連峰東面に沈む雲海 |

|

|

|

|

|

| 不帰の嶮と天狗の頭 | 不帰の嶮の難所を望む | 荒々しい不帰キレット | 稜線から堂々たる剣岳 | 稜線からの槍・穂高 |

| 不帰の嶮から白馬山荘へ |

|

|

|

|

|

| 怖ろしげな不帰の嶮 | 嶮への命がけの下り | 不帰の嶮の標示 | キレットから仰ぐ唐松岳 | 下降ルートを振り返る |

|

|

|

|

|

| 黒部峡谷越しの剣岳 | 天狗の頭への登り道 | 残雪を眺めながら | 眩しい白砂のコース | 白馬鑓ヶ岳から杓子岳 |

|

|

|

|

|

| 雷鳥と出会ったまき道 | 遙かに望む白馬本峰 | 雲の湧き立つ稜線 | 杓子岳付近から大雪渓 | 杓子岳を振り返る |

|

|

|

|

|

| 白馬岳の標示板 | 巨大な白馬山荘の入口 | 珍しい雲の山越え | ピラミダルになった剣岳 | 杓子岳と白馬大雪渓 |

| 白馬本峰から信濃森上へ |

|

|

|

|

|

| 立ち上がる雲の柱 | 白馬本峰頂上へ | 本峰頂上で見晴らす | 日本海に沸き立つ雲 | 雪原で束の間の楽しみ |

|

|

|

|

|

| 名残惜しい白馬本峰 | 小蓮華山に登る | 山上の湖、白馬大池 | さざ波立つ白馬大池 | 岩ゴロゴロの乗鞍岳 |

|

|

|

|

|

| 酷暑の栂池高原を歩く | 神の田圃に到着 | 神の田圃から白馬連峰 | 信濃森上からの連峰 | 信濃森上駅ホーム |

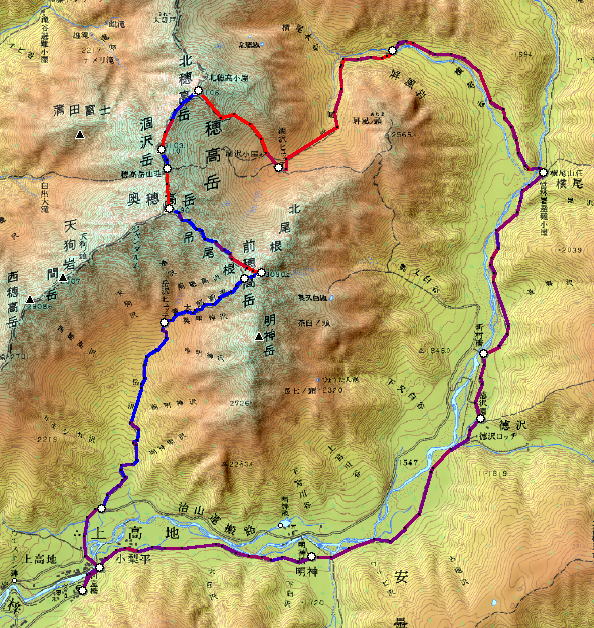

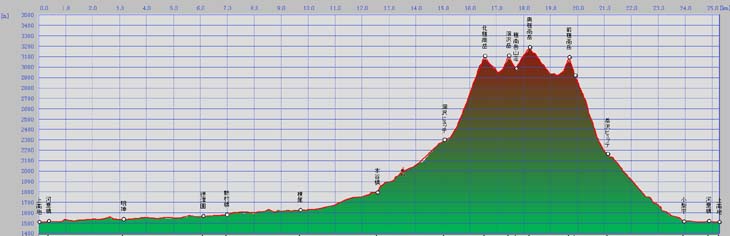

| 穂高連峰縦走 |

| (1968.7.30~8.3) |

| 私が高山に登るようになったのは35歳くらいからですが、当時は同じ職場に願ってもないよい仲間がいて、夏になると北アルプスを目指していました。”本物の山男”の皆さんから見ればお話にならないようなささやかな山行ですが、穂高のような嶮しい山を縦走できたということがどれだけその後の生き方に影響を及ぼしたか、他の人々には想像もできないくらいなのです。 この縦走は、表銀座縦走、白馬連峰縦走に続くものですが、好天が続いた前の2回に比べると天候は今一つで、一番危険な涸沢岳付近では霧雨に見舞われて肝を冷やしました。横尾から涸沢までの苦しい登りや刻々と眺めが変わる北穂高南稜の登り、奥穂高の頂上に立ったときの誇らかな気持ち、ラクダのコブが続く前穂高から岳沢への下りなど、50年以上経った現在でも鮮明に思い出されます。 人生の終末期を迎えた中で、是非もう一度上高地を訪れて穂高連峰を飽きるほど眺めたいと思い、2017年9月に乗鞍高原と組み合わせてプランを立てました、幸いにも 乗鞍に到着する頃には雨が上がり、上高地では丸々二日間晴天で思いっきり歩き回ることができました。奮発して上高地に泊まり、早朝から明けゆく穂高連峰や焼岳の姿をじっくりと眺めることができたのは、今コロナウィルスの出現で旅も思うに任せないことを思うと、これ以上ないほどの幸運に恵まれたとつくづく感じています。 2017年の上高地散策の写真は「宿泊旅行1」に掲載してあります。 |

||

|

| コースの概略 |

| 上高地~明神~徳沢~横尾~本谷橋~涸沢ヒュッテ(泊)~北穂高南稜 ~北穂高岳~涸沢岳~穂高岳山荘(泊)~奥穂高岳~吊り尾根~前穂高岳 ~重太郎新道~岳沢ヒュッテ~岳沢湿原~上高地 |

|

| 上高地~涸沢 |

|

|

|

|

|

| 上高地 河畔の水車 | 上高地付近の散策路 | 明神付近を横尾へ | 横尾山荘に到着 | 横尾大橋を渡る |

|

|

|

|

|

| 横尾谷の流れ | ガスに包まれた屏風岩 | 梓川の支流 涸沢 | 入山前の小休止 | 今宵の宿 涸沢ヒュッテ |

| 涸沢~北穂高岳 |

|

|

|

|

|

| 涸沢を囲む峰々 | 色とりどりの涸沢団地 | 南稜傍の涸沢小屋 | 見上げる北穂高の稜線 | ザイテングラート遠望 |

|

|

|

|

|

| 南稜の取り付き点付近 | 北穂高南稜の岩石群 | 登山路を飾る高山植物 | 北穂高の頂上直下 | 慎重にクサリ場を登る |

|

|

|

|

|

| 北穂高岳頂上に到着 | 北穂頂上から常念岳 | 北穂頂上からの展望 | 北穂頂上から槍の穂先 | 北穂から前穂高北尾根 |

| 北穂高岳~奥穂高岳 |

|

|

|

|

|

| 涸沢岳付近から | 穂高岳山荘 | 奥穂高岳へ登る人々 | 穂高の前衛ジャンダルム | 奥穂高の嶮しい岩壁 |

|

|

|

|

|

| 奥穂高岳山頂 | 奥穂高頂上から上高地 | 奥穂高の頂上で | 奥穂頂上からの涸沢 |

| 奥穂高岳~前穂高岳~岳沢~上高地 |

|

|

|

|

|

| 奥穂から吊り尾根へ | 目に優しい高山植物 | いよいよ吊り尾根 | 吊り尾根を前穂高へ | 岩場に咲く高山植物 |

|

|

|

|

|

| 前穂高から岳沢へ | ラクダのコブの連続 | 岳沢上部の高山植物 | 岳沢の雪渓 | 岳沢ヒュッテ |

|

|

|

|

|

| 岳沢から仰ぐ西穂高 | 連峰に湧く夏雲 | 上高地に到着 | 上高地五千尺ホテル | 小梨平のキャンプ場 |

| 立山連峰縦走(一回目) |

| (1976.8.23~8.26) |

| 40代の後半になって間もない頃でまだ体力も衰えていず、自作プランに沿って単独で縦走することにしました。早朝に自宅を出発してその夜は信濃大町に泊まり、翌日はアルペンルート後半の大観峰から室堂へのトロリーバスを立山トンネルの途中にあった雷殿で降り、そこから東一ノ越を経て雪渓の残る立山の斜面を横切り一の越山荘まで登りました。 現在はもうこのコースは崩落のため閉鎖になっているようですが、雷殿から登るのが時間的にも短く周囲の雰囲気も静かで室堂からよりもずっと素晴らしいルートでした。 12年後の退職直前にほぼ同じコースを若い仲間と辿りましたが、多少混雑は増していたものの雲上を歩く爽快さは何ものにも代え難く、二人で喜び合ったものです。 ※ このときの記録写真は「宿泊旅行1」に”最後の北アルプス登山”として掲載してあります。 2009年の10月末に、黒部峡谷、白川郷と組み合わせて久しぶりにアルペンルートをたどりましたが、室堂から眺めた立山連峰はやはり懐かしい存在でした。 |

||

|

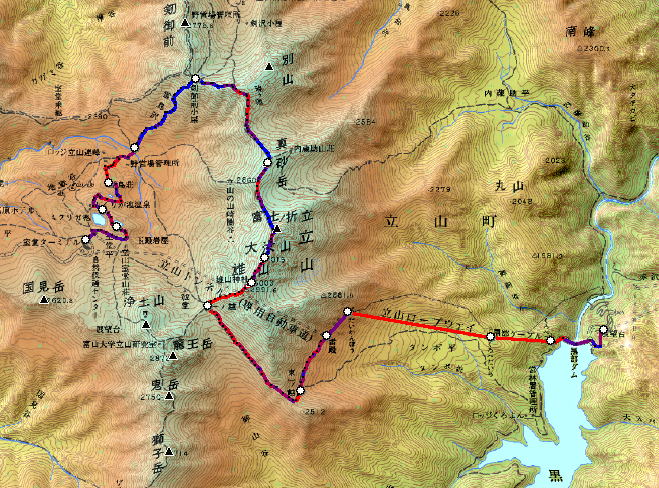

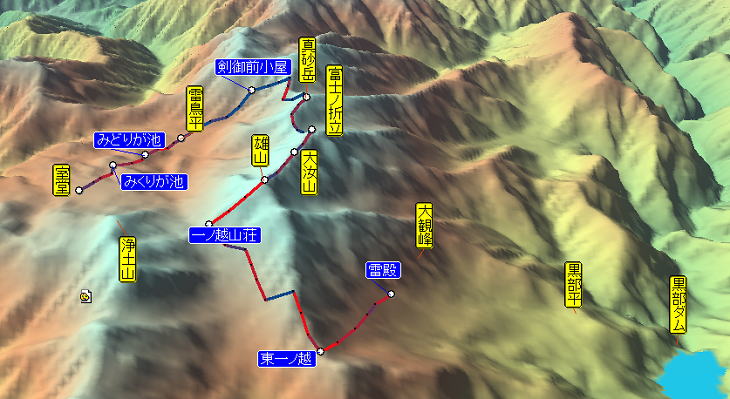

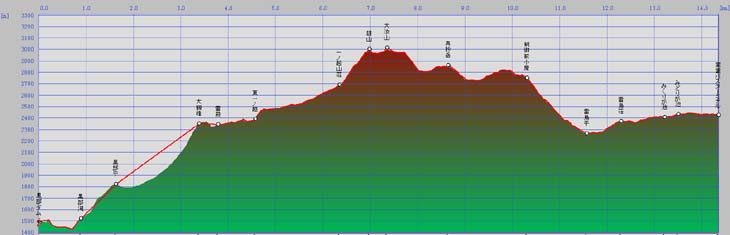

| コースの概略 |

| 大糸線信濃大町~扇沢~黒部湖~黒部平~大観峰~雷殿~東一の越 ~一の越山荘(泊)~雄山~大汝山~富士の折立~真砂岳~別山乗越~雷鳥沢 ~雷鳥平~室堂~美女平~立山~富山(泊) |

|

|

| 扇沢から大観峰へ |

|

|

|

|

|

| トロリーバスの起点扇沢 | 頭上遙かな立山連峰 | 黒部湖と赤牛岳 | 巨大な黒部ダム | 黒部ダムの放水 |

|

|

|

|

|

| 雲に隠れた黒部の下流 | 五色ヶ原に至る稜線 | 大観峰でのそぞろ歩き | 路傍の高山植物 | 大観峰からの黒部湖 |

| 雷殿から一の越山荘へ |

|

|

|

|

|

| トロリーを雷殿で下車 | 小雪渓を横切る | 山腹に刻まれた登山路 | 登山路からの黒部湖 | 急傾斜を横断 |

|

|

|

|

|

| 東一の越からの剣岳 | 東一の越の案内板 | 最後のひと踏ん張り | 五色ヶ原への分岐点 | 一の越山荘に到着 |

| 一の越から富士の折立へ |

|

|

|

|

|

| 一の越から朝の雲海 | 岩石累々の縦走路 | 稜線からの地獄谷 | 立山連峰東面の雲海 | 雄山とそれに続くルート |

|

|

|

|

|

| 連なる峰々 | ミヤマアキノキリンソウ | 嶮しく切れ落ちた岩壁 | 山崎カールの標示板 | 室堂平を見下ろす |

|

|

|

|

|

| 別山方面を望む | 稜線からの黒部湖方面 | 大汝山を振り返る | 並行する後立山連峰 | 剣岳八ッ峰方面 |

| 富士の折立から室堂平へ |

|

|

|

|

|

| 富士の折立付近 | 残雪の縦走路 | 真砂岳付近 | 稜線から地獄谷の噴煙 | 雷鳥平を見下ろす |

|

|

|

|

|

| シナノキンバイ | 雷鳥平の残雪 | 下山路からの地獄谷 | 硫黄臭漂う地獄谷 | 小さなみどりが池 |

|

|

|

||

| みくりが池のほとり | 怪異な伝説のみくりが池 | 室堂からの一の越の越 |

|

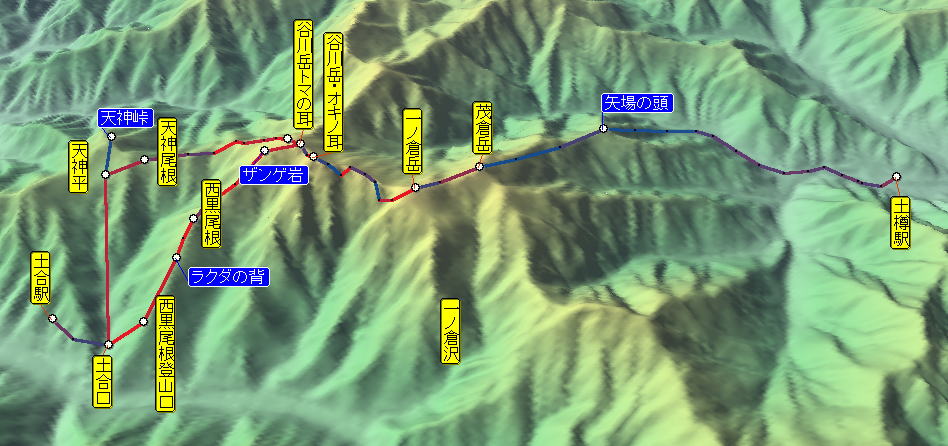

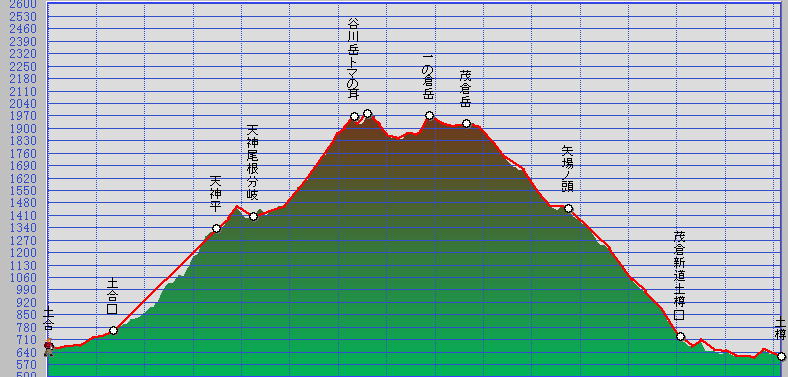

| 谷川連峰縦走 |

| (1965.8.16~8.17) |

| 谷川岳は、関東圏にある多くの山の中でも2000mに満たないのにもかかわらずアルペン的な景観を楽しめるたいへん魅力的な山です。私の居住地から比較的訪れ易い場所でしたが、現在のように上越新幹線が利用できれば尚更です。当時は夜行列車で土合まで行くのが恒例で、それだけの苦労をしてもなお魅力を感じさせてくれるのが谷川岳でした。このように身近であるため何回も登りましたが、写真はここに掲載したモノクロのものしかありません。 かつては一ノ倉沢の岩壁登攀がクライマーの憧れの的で、非常な難関であるだけに遭難の名所として国内外に名を轟かせていましたが、その後の規制で現在はもうそのようなことはなくなりました。 |

||

| 土合駅~土合口~天神平~天神峠~天神平(宿泊)~(天神尾根)~谷川岳トマの耳~オキの耳~一ノ倉岳 ~茂倉岳~矢場の頭~(茂倉新道)~茂倉新道土樽口~土樽駅 ※ これとは別に、ロープウェイを使わず西黒尾根登山口から直接西黒尾根経由でトマの耳に至るルートも 2回ほど 経験しま した。(下のルート図と展望図に記入されている区間です) |

||

|

|

|

| 土合駅(下りホームから地上までは462段の石段)からトマの耳へ |

|

|

|

|

|

| 上越線土合地下駅 | 西黒尾根を望む | 遙かに見る朝日岳 | 天神平レストハウス | お茶のひととき |

|

|

|

|

|

| 天神平から、周辺の山 | 天神峠を見上げる | 峠で望遠鏡をのぞく | 濃い朝霧の天神平 | 頂上目指して出発 |

|

|

|

|

|

| 段差の続く稜線への道 | やっと視界が開ける | 見上げるトマの耳 | のどの乾きを潤す | 霧が消えゆく西黒尾根 |

| トマの耳から土樽駅へ |

|

|

|

|

|

| 頂上でケルンを積む | 岩登りをする小鳥 | 行く手を阻む大岩 | 岩だらけの縦走路 | 一ノ倉岳頂上 |

|

|

|

|

|

| 魔の一ノ倉大岩壁 | トマの耳を振り返る | 残雪の一ノ倉沢 | 近づいた茂倉岳 | 草原でランチを済ませて |

|

|

|||

| 矢場の頭からの茂倉岳 | 上越線土樽駅 |

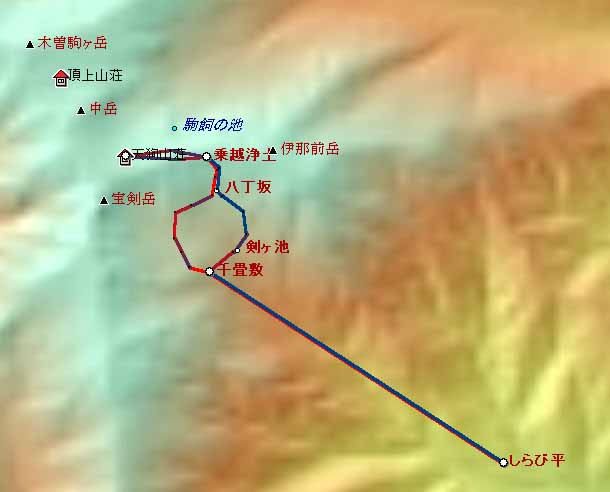

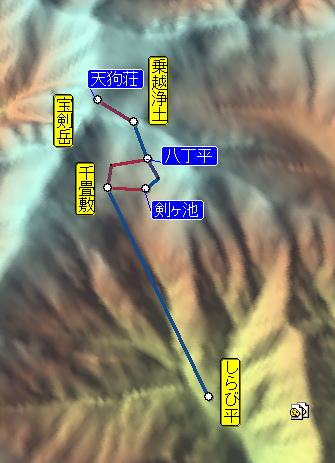

| 木曽駒ヶ岳登山(雷雨で中断) |

| (1972.8.1~8.2) |

| 木曽駒ヶ岳も是非登ってみたかった山の一つですが、このときは真夏の名物である雷雨に阻まれて中断するしかありませんでした。元々のプランでは乗越浄土から木曽駒ヶ岳に登り、帰路に駒飼の池を回る予定でしたが、山上での雷雨は命に関わる危険なものなので、僅かな止み間に千畳敷まで大急ぎで下るのが精一杯だったのです。 34年後の2006年には松本と組み合わせて千畳敷を訪れました。しかし、このときも当日の好天にもかかわらず意地の悪いことに前夜に初雪が降ったため、アイゼンなしでは稜線に登る訳にはいかず、千畳敷を歩き回ることしかできませんでした。 ※ このときの写真は「宿泊旅行2」に掲載してあります。 |

||

| 駒ヶ根~しらび平~千畳敷~八丁坂~乗越浄土~天狗山荘~乗越浄土~八丁坂~剣ヶ池~千畳敷~しらび平 ~駒ヶ根 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

| しらび平駅 | ロープウェイから | 中御所谷を見下ろす | 千畳敷から見る宝剣岳 | 宝剣岳~乗越浄土 |

|

|

|

|

|

| やっと晴れてきた稜線 | 千畳敷カール散策路 | シナノキンバイ咲くカール | 八丁坂へのトラバース | 希望の持てそうな稜線 |

|

|

|

|

|

| 岩が積み重なる登山路 | 千畳敷カールを見下ろす | 宝剣岳の鋭い岩峰 | 稜線まであと一歩 | ようやく稜線に到達 |

|

|

|

|

|

| 霞む宝剣山荘 | 稜線から駒飼池方面 | 雷雨を凌いだ天狗山荘 | 命からがら安全圏へ |

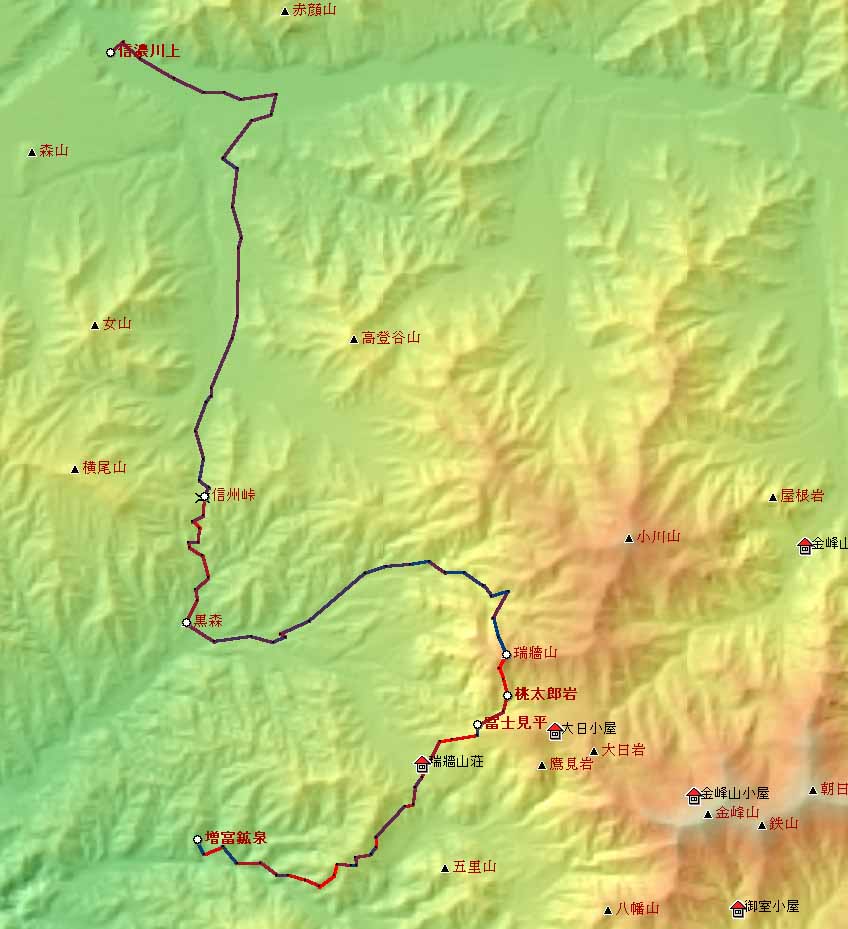

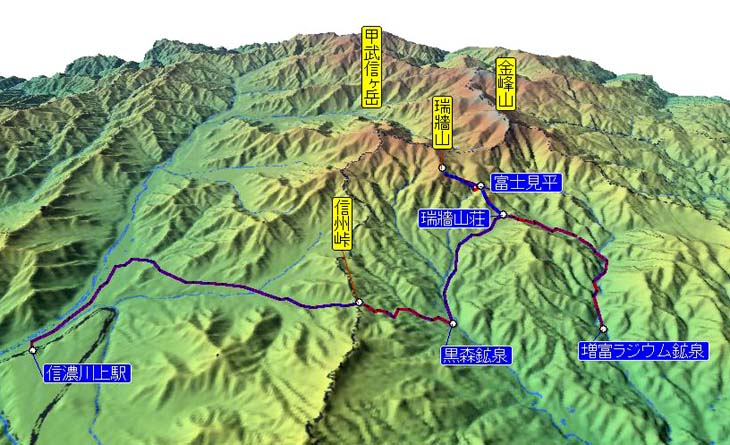

| 瑞牆山登山と信州峠越え |

| (1965.8.3~8.5) |

| 奥秩父の一角にそびえる個性的な風貌の瑞牆山を目指して、職場の仲間と一緒に出掛けました。韮崎から増富鉱泉まではバスで、そこから1泊目の瑞牆山荘までは徒歩です。奇妙な形の岩が林立する瑞牆山に登ったあと黒森鉱泉に宿泊、ここは五右衛門風呂が名物の鄙びた宿でした。その後は信州峠を越えたあと真夏の佐久平をとぼとぼと歩き、ようやく信濃川上に着いて口にしたアイスクリームの美味しかったこと、今でも思い出します。 | ||

| 韮崎~増富鉱泉~瑞牆山荘(泊)~富士見平~瑞牆山~黒森鉱泉(泊)~信州峠~信濃川上 | ||

|

|

|

|

|

|

|

| 増富ラジウム鉱泉 | 足取りも軽く出発 | 金山平に咲く花 | 小休止のひととき | 瑞牆山荘への道 |

|

|

|

|

|

| 今宵の宿、瑞牆山荘 | 路傍のキンバイソウ | 富士見平の標柱 | 流れのほとりで小休止 | 奥秩父の青い山々 |

|

|

|

|

|

| 瑞牆山に近づく | 林立するのこぎりの歯 | 折り重なる岩石群 | 頂上直下の岩棚上で | 岩と緑の競演 |

|

|

|

|

|

| 豪華に見えるランチ | 黒森鉱泉付近 | 盛夏の日差しの中を | 佐久平の広がり | 一路信濃川上駅へ |

| 表丹沢、塔ノ岳登山 |

| (1966.5.28~5.29) |

| このときの記憶はほとんどありませんが、大倉尾根が予想外にきつかった記憶はかすかながらあります。 ろくな写真はありませんが、一応順を追って並べて見ました。 |

||

| 渋沢~大倉~大倉尾根~花立山荘(泊)~塔ノ岳~丹沢山~宮ヶ瀬~秦野 |

|

|

|

|

|

|

| 晩春の相模平野 | 大倉を出発 | タチフクロの花 | 表丹沢の山並み | 36歳の頃の私 |

|

|

|

|

|

| 瑞々しい緑 | 大倉尾根の取りつき点 | 侮れない尾根の急傾斜 | 塔ノ岳頂上 | 爽やかな新緑の中を |

|

|

|

|

|

| 一杯で生き返った気分 | 宮ヶ瀬への分岐点 | 清々しいブナ林 | 荒れた森を抜ける | 下山コースから表丹沢 |

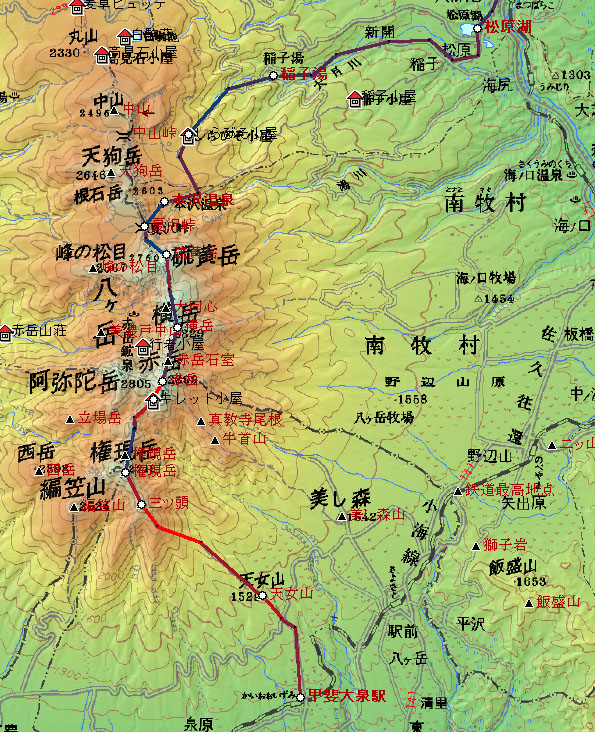

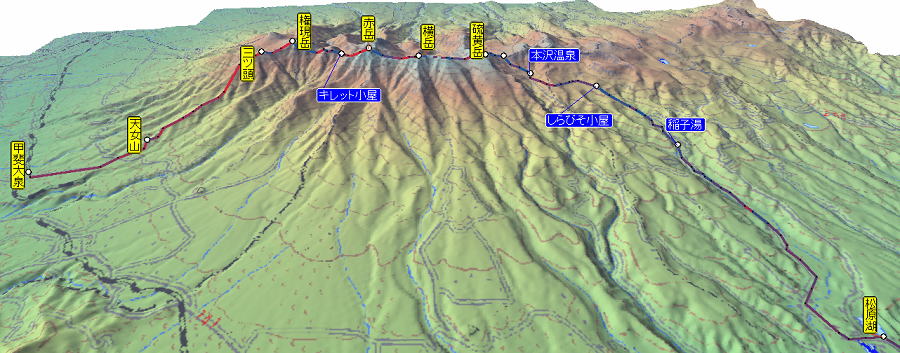

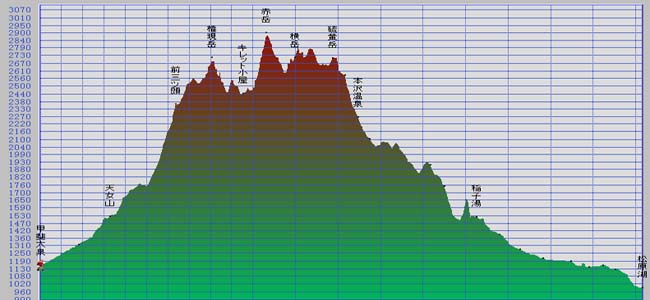

| 南八ヶ岳連峰縦走 |

| (1964.8) |

| 八ヶ岳は私が山の魅力に取りつかれるきっかけとなった山で、現在でもその姿を眺めるたびにひどく懐かしく思われます。八ヶ岳は私の山歩きの原点だと言っても過言ではありません。 このときは完全な単独行で、下の図に示したルートを2泊3日で踏破しました。 最も一般的な編笠山からの登山道は夏休みのことでもあり相当の混雑が予想されたのでこのルートを選んだのですが、一見して初心者には困難なルートです。でも、「盲、蛇に怖じず」のことわざ通り、小海線の甲斐大泉駅から権現岳まで1500mの標高差を8時間ほどかけて登り切りました。途中出会った登山者は下っていく熊本の人だけで、自分でもよく無事だったと思います。それでも準備だけは一応整え、(現在のような便利な機器がなかった頃で)国土地理院の地図から自作した高低図でペースを変えるなど一応工夫はしたのです。この日は権現岳と赤岳の間の鞍部にあるキレット小屋まで足を延ばして泊まリましたが、当時の山小屋は現在のようなホテル並みの施設とは雲泥の差で、やっと雨風を凌ぐことができるだけのものでした。その頃の八ヶ岳は”小屋ヶ岳”と揶揄されるほど山小屋が多く、泊まる場所にはこと欠かない山だったのです。 翌朝急斜面のガレ場を越えて快晴の空の下連峰の主峰赤岳の2899mの頂上に立ち、そこから遙かな北アルプスを望んだときの言葉では表現できない深い感動が、私を山のとりこにしたことは確かです。その後、赤岳頂上での感動の余韻にひたりながら足元の岩の隙間から1000m下がのぞける高所恐怖症には絶対禁物の横岳を経て、爆裂火口の広がる硫黄岳で小休止のあと本沢温泉経由でひたすら下山しました。夕闇の迫る暗い森の中をたった独りで下る間ずっと耳に聞こえるのは落ち葉を踏む自分の足音だけでした。どこにでもクマが出没する今ではもうこんなことは危険でできないと思います。 残念でならないのは、この頃はまだ山歩きそのものにだけ関心が向いていたため記録写真にまで頭が回らず、写真が一切ないことです。50年以上経った今では細かい部分の記憶は全くなく、赤岳頂上での素晴らしい眺めだけが唯一の鮮明な記憶となって残っているだけです。 |

| 小海線甲斐大泉駅~天女山~前三ッ頭~三ッ頭~権現岳~キレット小屋(泊)~赤岳~横岳~硫黄岳 ~夏沢峠~本沢温泉~しらびそ小屋~稲子湯(泊)~松原湖~松原湖駅 |

|

|

|